「歩行者がいたら止まれ」の普及によりクルマの有無や減速を確認せず横断歩道を渡る人が増えてきた

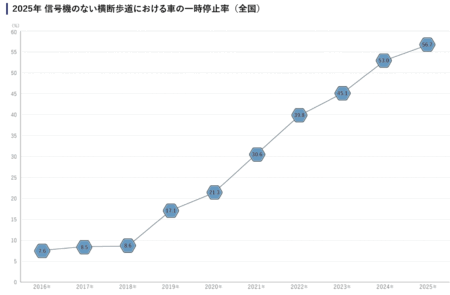

ここにきて横断歩道で「大丈夫かよ!」と感じるケースが増えてきた。言うまでもなく我が国の道路交通は現実主義から原理主義になってきた。好例が信号のない横断歩道。国もメディアも「止まれ!」を連呼し、取り締まりを強化した結果、JAFの調査によれば2016年に8.6%だった「信号のない横断歩道における車の停止率」は今年の調査で56.7%になったという。

ちなみに都道府県別の調査も行っており、最も停止率が高い長野県の88.2%に対し低いのは34.3%の山口県とのこと。ここからが本題です。果たして信号のない横断歩道で歩行者優先すれば事故は無くなるのだろうか? 興味深いのは信号機のある横断歩道の死亡事故件数。2023年で149件発生しており(歩行者の死亡事故の15%を占める)、うち30%は信号無視。ここで思い出すのは‥‥

「右を見て、 左を見て、もう一度. 右を見て」

である。青信号になったからといって左右の確認をせずスマホを見ながら渡る人が増えた。信号のない横断歩道なのにクルマが必ず止まると思って出てくる人も増えた。AIで検索したら「信号のある横断歩道の方が事故率が高いというデータが日本を含め多くの国で確認されています。歩行者の偽りの安心感です。ドライバーが右折・左折時に歩行者を見落とすケースは多い」。

右折時は歩行者と車両の視線が交錯しにくいため、信号のない横断歩道の方が注意を払う。歩行者もドライバーも「いつでも車が来るかもしれない」と警戒するため、歩行者の”一時停止率”が高い。実際、信号付きの交差点で安全確認をしている人はほとんどいない。完全に安心しているのだった。そんな状況で信号無視のクルマが突っ込んできたら、いかんともしがたい。

アメリカ(NHTSA)の調査だと信号交差点での歩行者死亡事故は、信号なし交差点の3倍以上。スウェーデンも信号あり横断歩道での事故率が信号なしの1.8倍。今の「歩行者完全優先」という原理主義を追求していくと、歩行者は道路を渡るときの危険性など考えなくなっていく。自分の子供や孫には「右を見て、 左を見て、もう一度. 右を見て」を徹底させて欲しい。

ドライバーは横断歩道で歩行者を認知したら、しっかり前後左右の状況を確認した後(後方や対向車の有無や速度を確認)、停止しましょう。止まった結果、歩行者がひかれるようにならないよう十分な配慮を。

<おすすめ記事>

長野県では子供たちに、横断歩道を渡ったら振り向いて止まってくれたドライバーに頭を下げてお礼をする…ということをさせてきました。そのため運転者が横断歩道の手前で停止するような安全意識が身についた…と言われています。

ですが、子供は自分の身を守ることに最大限注意を払うように教えるべきだと常々思っていますが、報道などでもこれについて問題提起を掲げた話はないように思います。

それと、ニュースなどで長野県が一番だと持ち上げられてか、止まって譲ることが美徳だとさえ思われているような節があります。細目の道路から出るときに優先道路の車のほうが止まってくれたり、右折しようとしていると左折信号を出している車が止まってくれたり、歩道から離れたところに自転車に乗った状態で停止していたら車が止まったり(この時はその車は後ろから派手に追突されました)。

親切なのはわかるし、ありがたいことですが、周囲の状況をもっと見て運転してほしいですね。